○小平市用水路条例施行規則

平成13年

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市用水路条例(平成13年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用水路の告示)

第2条 市長は、水路を条例第2条各号に規定する水路(以下「用水路」という。)として管理することを決定したときは、その名称及び区間を告示するものとする。告示した事項を変更し、又は用水路の用途を廃止したときも、同様とする。

(占用及び放流の許可)

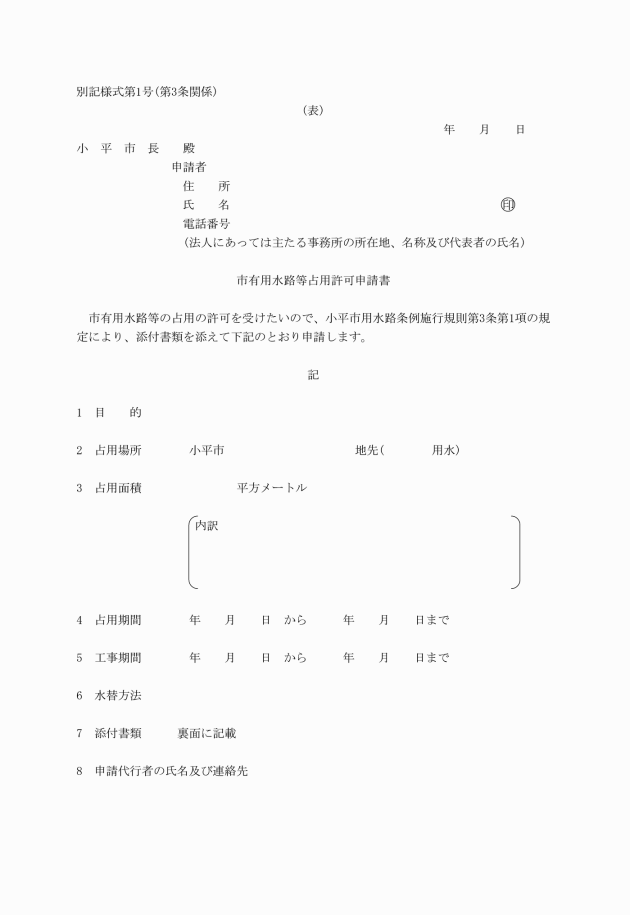

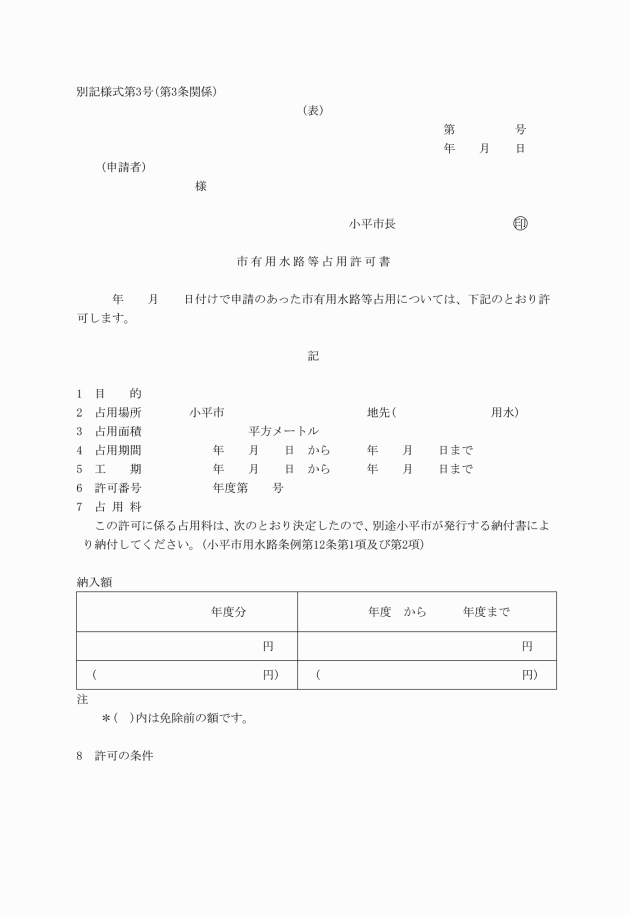

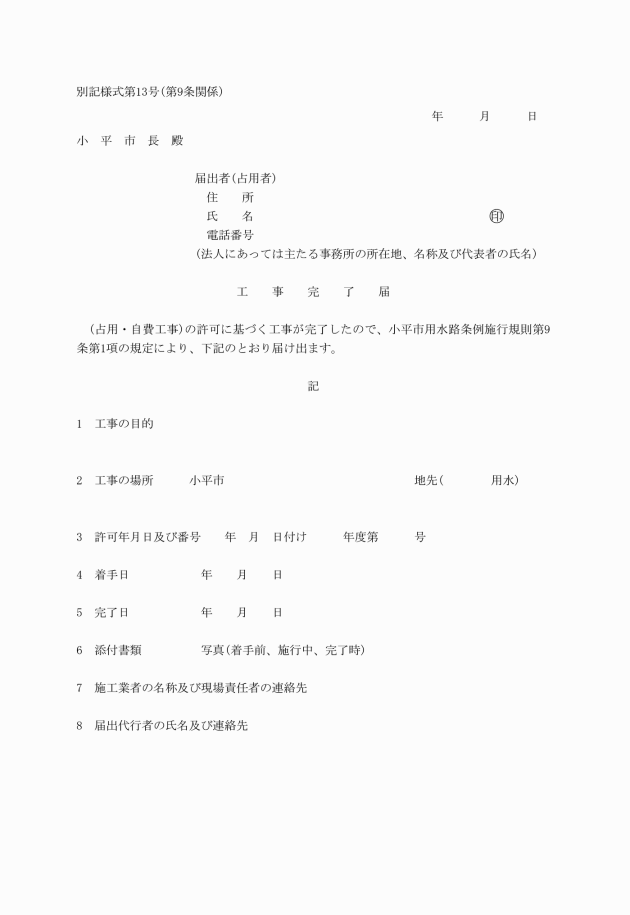

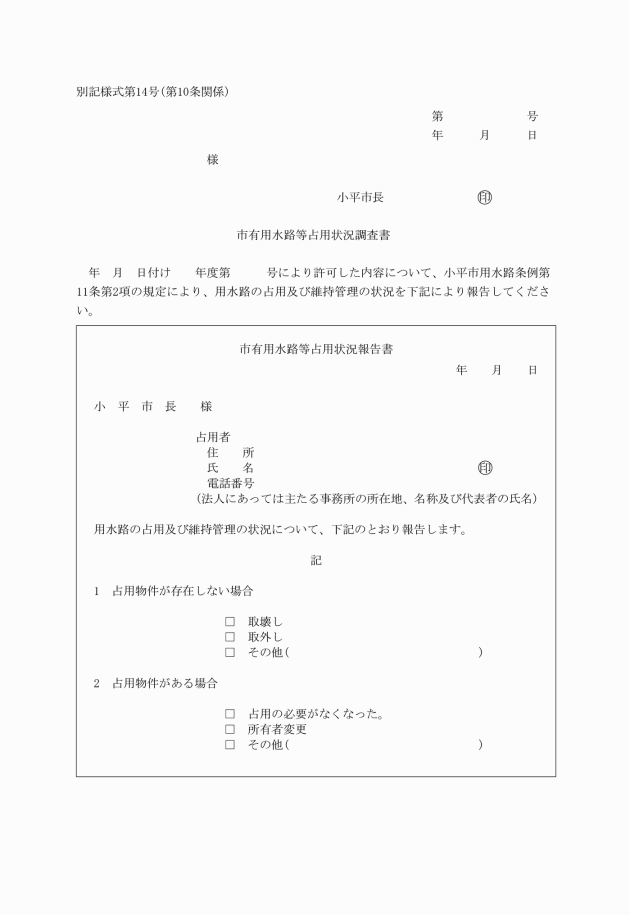

第3条 条例第6条第1項ただし書の規定により占用の許可を受けようとする者は、市有用水路等占用許可申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。

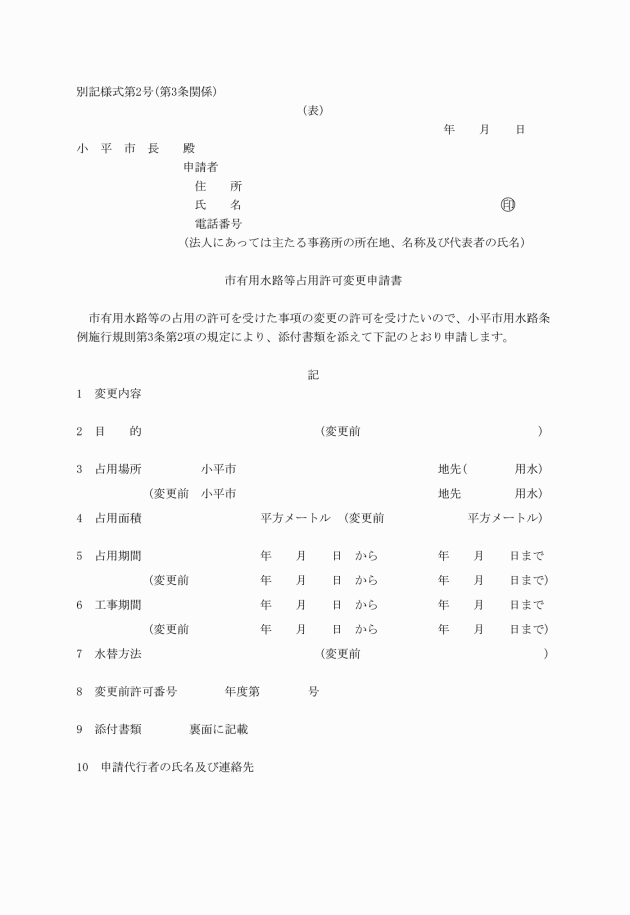

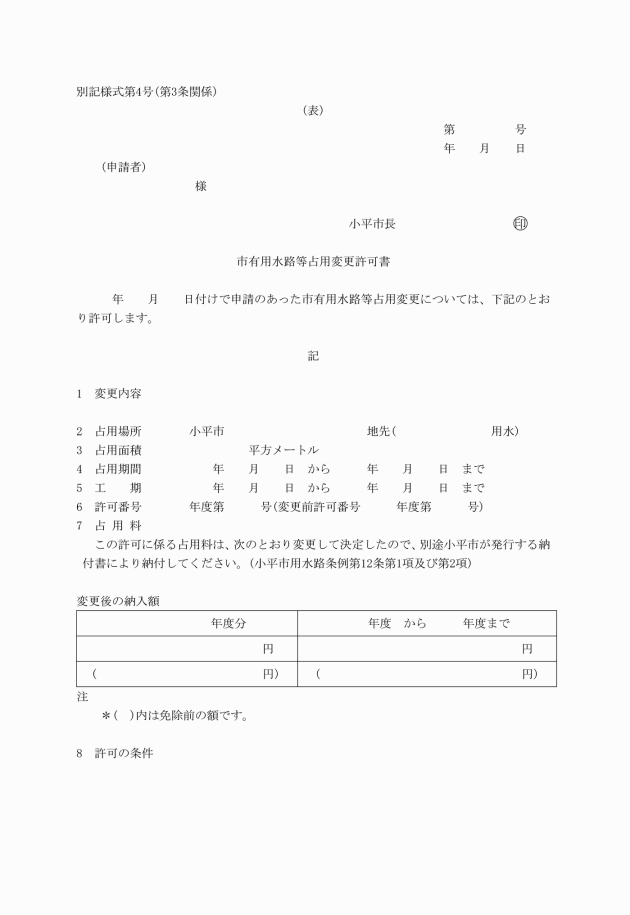

2 条例第6条第1項後段の規定により、許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、市有用水路等占用許可変更申請書(別記様式第2号)により市長に申請しなければならない。

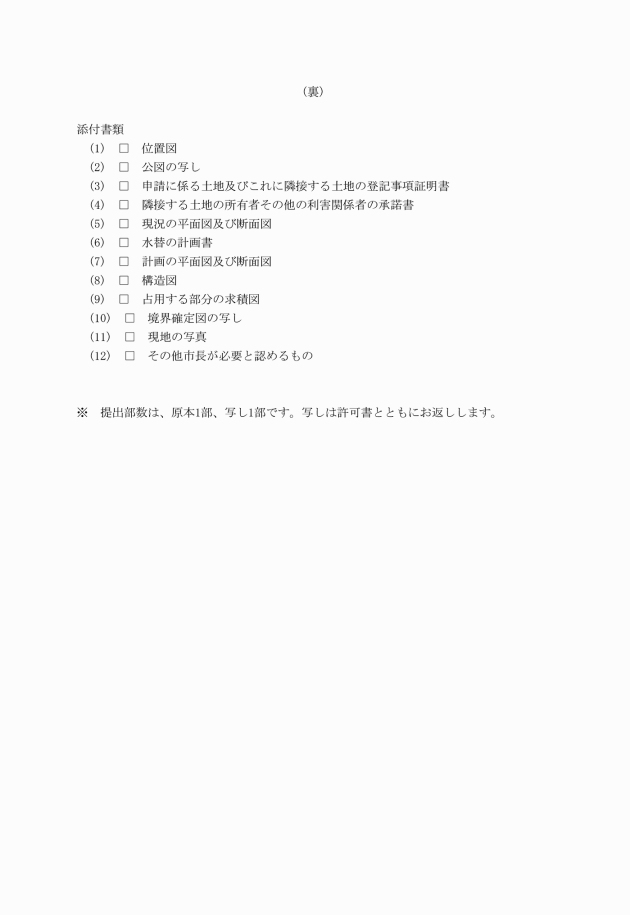

3 前2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の図面(以下これらを「公図」という。)の写し

(3) 申請に係る土地及びこれに隣接する土地の登記事項証明書

(4) 隣接する土地の所有者その他の利害関係者の承諾書

(5) 現況の平面図及び断面図

(6) 水替計画書

(7) 計画の平面図及び断面図

(8) 構造図

(9) 占用する部分の求積図

(10) 境界確定図の写し

(11) 現地の写真

(12) その他市長が必要と認めるもの

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 現況の平面図及び断面図

(4) 水替計画書

(5) 工事の設計書

(6) 計画の平面図及び断面図

(7) 自費工事に係る利害関係人の承諾書

(8) 境界確定図の写し

(9) 現地の写真

(10) その他市長が必要と認めるもの

4 条例第7条の規則で定めるものは、竹木のせん定、伐採、除草その他市有用水路等の機能を維持するための工事その他の行為とする。

(許可の基準)

第5条 条例第8条第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 占用の許可

ア 自動車(農耕用車両を除く。)が通行する橋の設計強度は、設計自動車荷重25トン以上であること。ただし、交通量が極めて少ないものについては、この限りでない。

イ 人、自転車及び農耕用車両が通行する橋は、これらのものの通行に耐え得る強度を有するものであること。

ウ 橋には、転落防止のための欄干を設けること。ただし、利用上危険のないものは、この限りでない。

エ 橋を設置し、又は現状のまま占用する場合の当該占用部分の幅員は、4メートル以下であること。ただし、他の法令に別の定めがある場合は、この限りでない。

オ 橋を設置するために占用する場合は、当該占用部分に係る水路の流水機能の支障とならない程度の空間が確保されていること。

カ 橋に設置するために占用する場合は、当該占用しようとする土地と同一の敷地内に、既に他の橋が存在していないこと。

キ ガス管、水道管、下水道管、電線管等を他の占用物件に添架するときは、当該物件の構造に合わせて設置するものであること。

ク 埋設物の施工方法は、推進工法によるものであること。ただし、これによることが困難な場合は、開削工法によることができる。

ケ 水路の地下に埋設する占用物件は、河床から1メートルの深さの位置よりも深い位置に埋設するものであること。

コ 自治会の看板は、宣伝等の表示のないものであること。

(2) 自費工事の許可

ア 流水機能を損なわない幅員及びこう配が確保されていること。

イ 護岸等工作物その他の物件を設置する場合は、長期間の使用に耐え得る堅ろうなものであること。

(占用料の納付)

第11条 条例第12条第1項の占用料は、市長が交付する納付書により納付しなければならない。

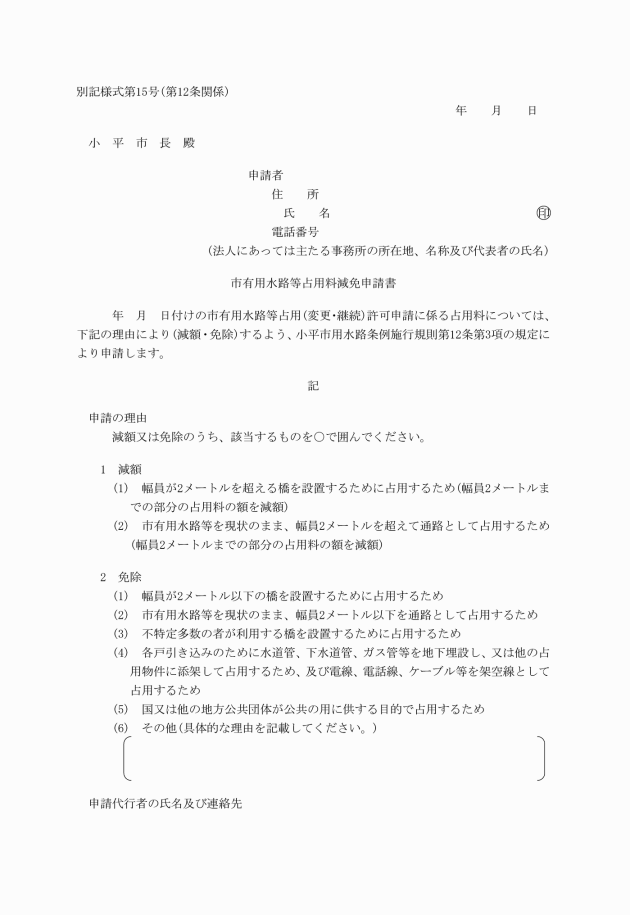

(1) 幅員が2メートルを超える橋を設置するために占用するとき。 当該占用に係る市有用水路等の幅員に2メートルを乗じて得た面積に相当する占用料の額

(2) 市有用水路等を現状のまま、幅員2メートルを超えて通路として占用するとき。 当該占用に係る市有用水路等の幅員に2メートルを乗じて得た面積に相当する占用料の額

(1) 幅員が2メートル以下の橋を設置するために占用するとき。

(2) 市有用水路等を現状のまま、幅員2メートル以下を通路として占用するとき。

(3) 不特定多数の者が利用する橋を設置するために占用するとき。

(4) 市有用水路等を現況のまま、不特定多数の者が利用する通路として占用するとき。

(5) 各戸引き込みのために水道管、下水道管、ガス管等を地下埋設し、又は他の占用物件に添架して占用するとき、及び電線、電話線、ケーブル等を架空線として占用するとき。

(6) 国又は他の地方公共団体が公共の用に供する目的で占用するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

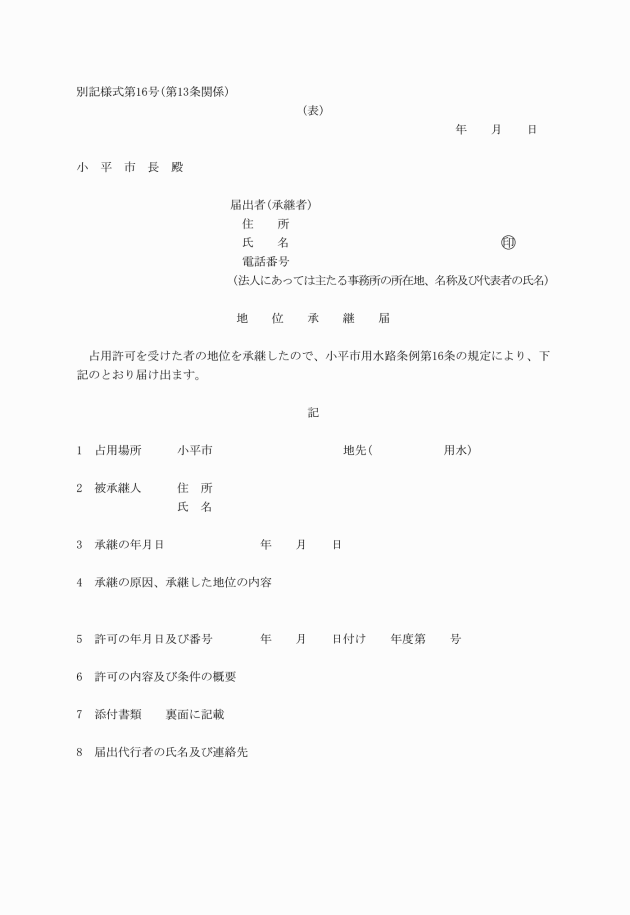

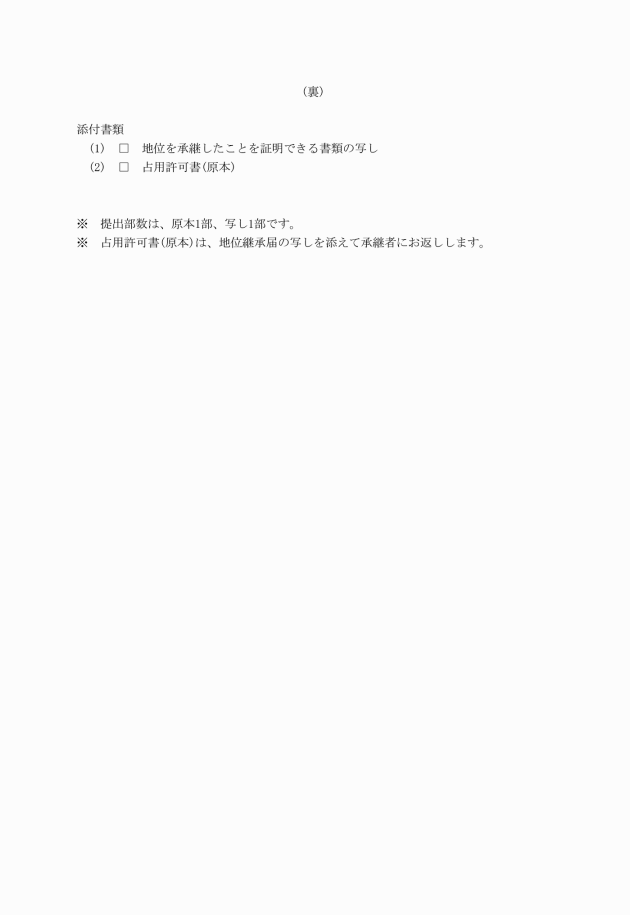

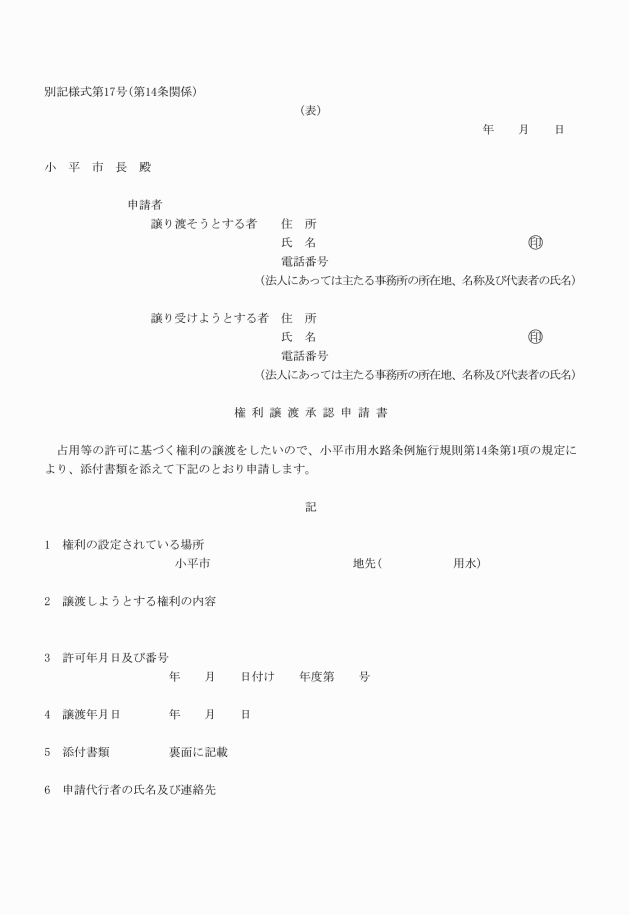

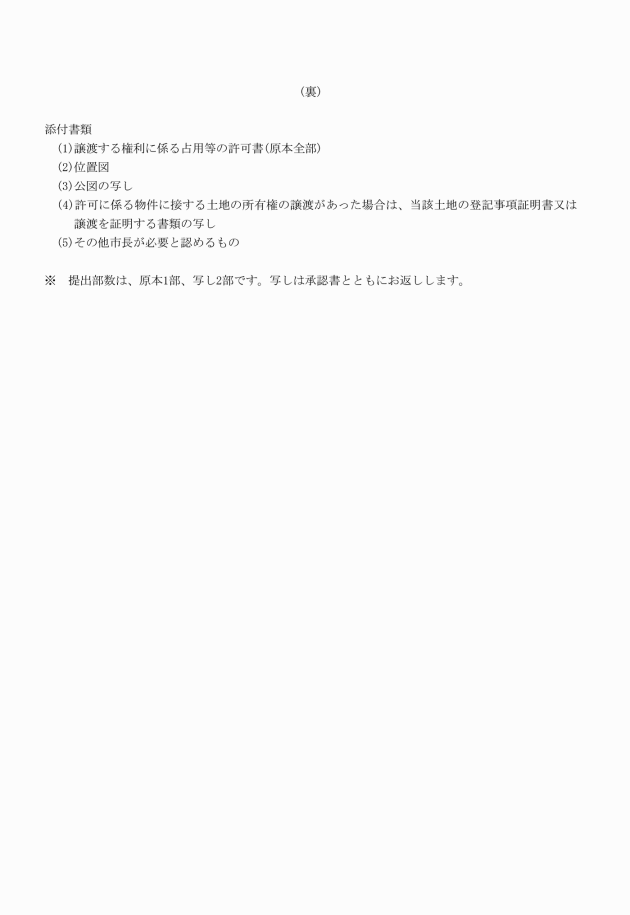

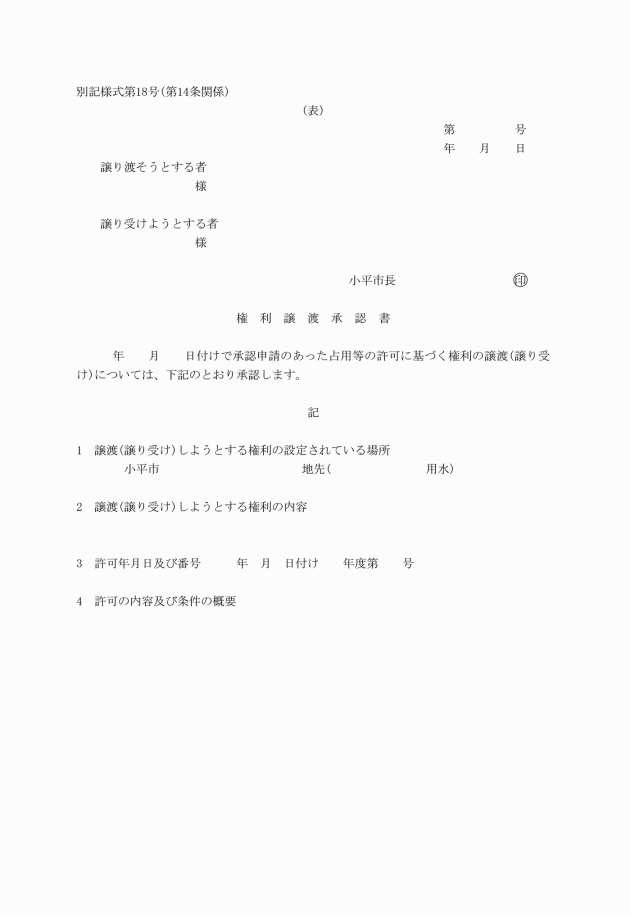

(権利の譲渡)

第14条 条例第17条ただし書の規定により占用等の許可に基づく権利の譲渡について市長の承認を受けようとする者は、権利譲渡承認申請書(別記様式第17号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 譲渡する権利に係る占用等の許可書

(2) 位置図

(3) 公図の写し

(4) 許可に係る物件に接する土地の所有権の譲渡があった場合は、当該土地の登記事項証明書又は譲渡を証明する書類の写し

(5) その他市長が必要と認めるもの

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、その一部を省略することができる。

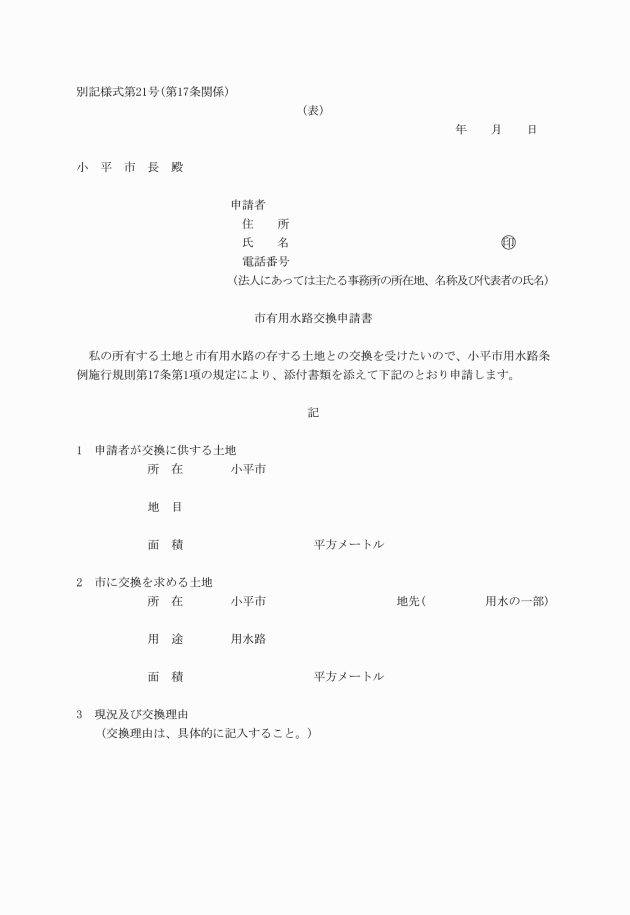

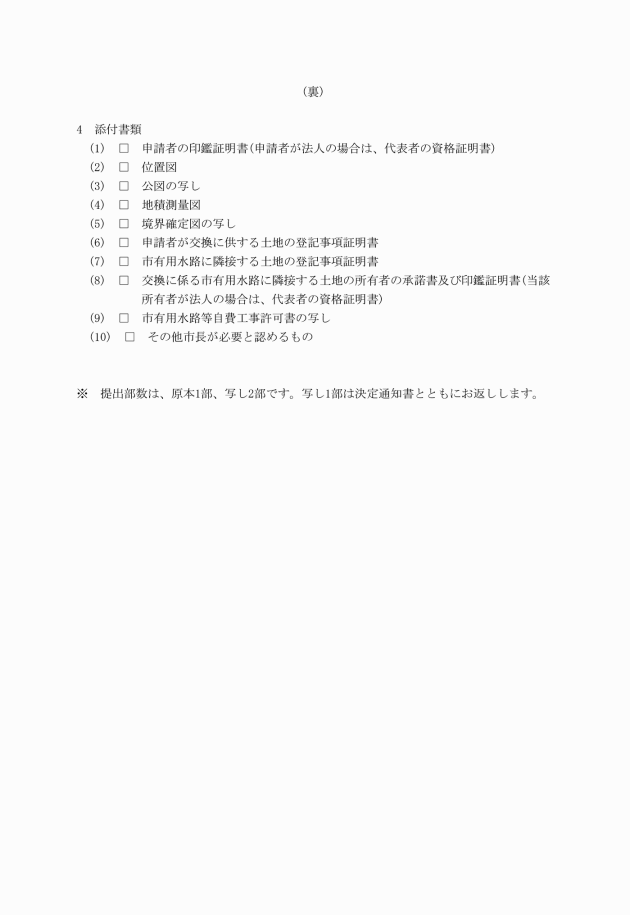

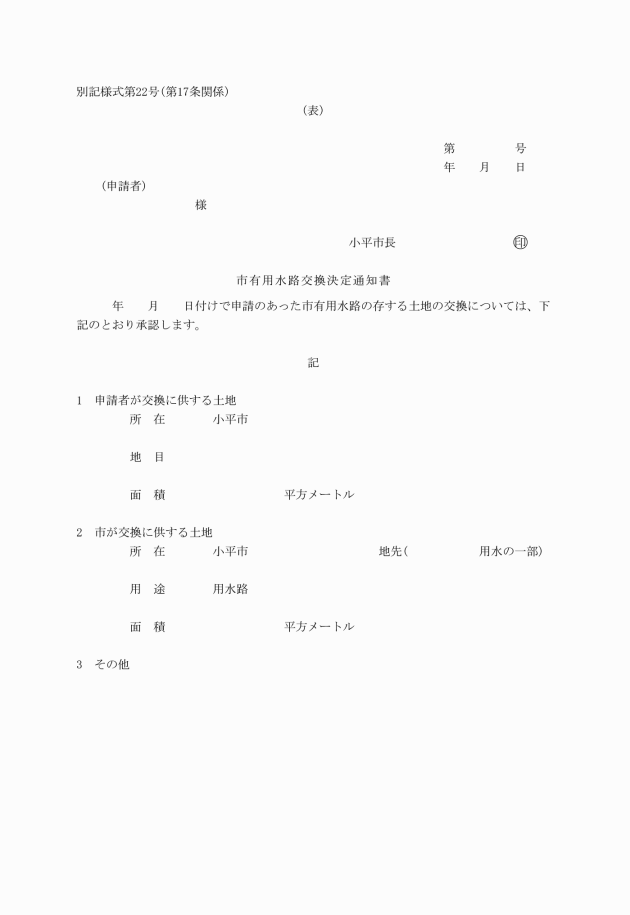

(1) 申請者の印鑑証明書(申請者が法人の場合は、代表者の資格証明書)

(2) 位置図

(3) 公図の写し

(4) 地積測量図

(5) 境界確定図の写し

(6) 申請者が交換に供する土地の登記事項証明書

(7) 市有用水路に隣接する土地の登記事項証明書

(8) 交換に係る市有用水路に隣接する土地の所有者の承諾書及び印鑑証明書(当該所有者が法人の場合は、代表者の資格証明書)

(9) 市有用水路等自費工事許可書の写し

(10) その他市長が必要と認めるもの

(事前協議)

第18条 前条第1項の規定による申請をしようとする者は、当該申請に係る土地の交換について、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(境界確定図の閲覧等)

第19条 市長は、用水路境界確定図を保管し閲覧に供するとともに、申請に基づきこれを証する書類を交付するものとする。

(台帳)

第20条 市長は、その管理する用水路の財産台帳を作成し、これを保管するものとする。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(平成13年3月30日・平成13年規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日・平成17年規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年12月22日・平成17年規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小平市用水路条例施行規則第12条の規定は、平成18年4月1日以後になされた占用の許可に係る占用料の減額又は免除について適用し、同日前になされた占用の許可に係る占用料の減額又は免除については、なお従前の例による。

附則(平成28年3月31日・平成28年規則第51号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。