小平市役所

法人番号:2000020132110

〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333

代表 042-341-1211

トップ > くらし・手続き・税・防災 > 防災 > マンションの防災対策 > マンション居住者の備え~居住者の自助・共助~

マンションやアパートなど、中高層の共同住宅に居住する方の日頃からの災害への備えについて紹介しています。

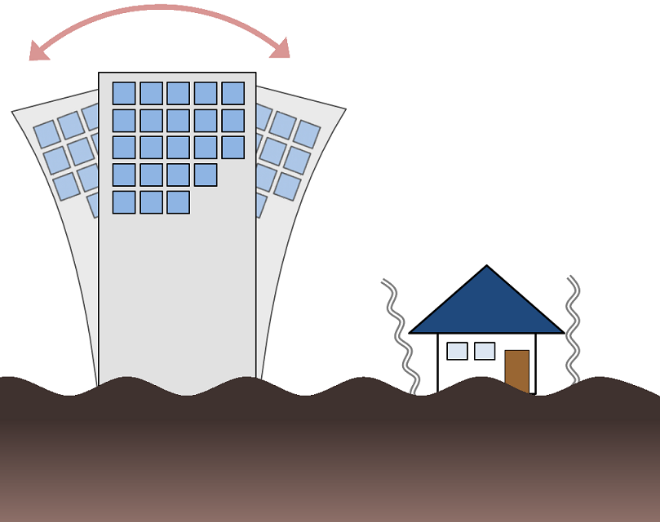

大規模な災害が発生した場合、マンションやアパートなどの中高層の共同住宅は、耐震性や耐火性に比較的優れていることから、建物自体への被害は少ない一方、電気・ガス・水道などのライフラインやエレベーターの停止により、日常生活に支障が出る恐れがあります。

特に、地震が発生した場合には、エレベーターが停止し、エレベーター内に閉じ込められ、長時間にわたり救出ができない状況に陥る可能性もあるとともに、揺れの周期が長い長周期地震動が発生すると、ゆっくりとした大きな揺れが生じ、家具の転倒などの原因となることも想定されてます。

これらのことから、同じマンション等の中で発生する問題について、居住者全員がそれぞれ備える必要があるとともに、他の住人と協力し合えるよう、日々つながりを持つことがとても大切です。

災害が発生した場合、家庭内や建物全体で何らかの被害が生じる可能性があります。まずは落ち着いて行動できるよう、事前に対策を検討しておきましょう。また、マンション等でルールなどが定められている場合はあらかじめ確認しておきましょう。

【対応例】

| 各家庭で |

|

| 居住者みんなで |

|

建物に大きな被害がなかった場合、在宅避難を選択される可能性がありますが、外観上で被害が見受けられなかった場合でも、目に見えない場所で設備等に被害が生じている可能性があります。「いつもどおり」の生活を送るには注意が必要です。

上の階の居住者が排水管の損傷に気付かずにトイレを使用すると、下の階で汚水があふれ出るおそれがあります。排水管の復旧が確認できるまでトイレは流さず、携帯トイレ・簡易トイレを使用しましょう。

故障や停電などにより緊急停止し、閉じ込め被害にあう可能性があります。点検が終わるまでは非常階段を利用します。万が一、閉じ込められたらインターホンで連絡をとり、救助を待ちます。

災害発生時に備えて、建物の設備確認をはじめ、エレベーターの応急復旧や排水管の確認手順、居住者への情報発信方法などについてルールを決めておくことが有効です。また、日頃から 居住者間でのあいさつや声かけを通じて、顔の見えるお付き合いをすることが、災害時にも共助の力を発揮することにつながります。

飲料水や携帯トイレなどの重要な物は、管理組合等にも備蓄があるか確認をしましょう。備蓄品の置き場(防災倉庫)は1か所だけではなく、エレベーターが停止した場合に備えて複数階に設置しましょう。被災後の復旧のために必要な資器材も準備しておきましょう。

エレベーターに閉じ込められた方が健康状態を損なうことなく救出を待つことができるよう、エレベーターのかご内に、防災キャビネットを設置することが有効です。なお、エレベーター内に、安全装置設置済みのブルーのマークが貼ってある場合もあります。

簡易トイレや非常用飲料水等が備蓄されている防災キャビネットには、薄型のタイプから腰掛け椅子として活用できるタイプ等があり、エレベーター設備の規格等を勘案しながら設置を検討してください。

防災を目的とした組織として自主防災組織を結成しましょう。日頃からの近隣の関係性に加え、自助・共助の意識を高めるきっかけにもつながります。マンション等で自主防災組織を作る場合は、管理組合や自治会等が定める規約を確認してください。

(注)補助金・助成金が活用できます。

エレベーター安全対策で設置する防災キャビネットについて、エレベーターが設置されている建物の管理組合や自治会が自主防災組織を結成している場合には、小平市自主防災組織補助金や、一般財団法人自治総合センターが実施するコミュニティ助成事業を活用して整備が可能となります。

(リンク)自主防災組織、補助金について

コミュニティ助成事業について(一般財団法人自治総合センターHP)(外部リンク)

災害時はライフラインが停止し、日常生活に支障を及ぼすだけでなく、食べ物や飲み物、そのほか日常で必要となる物資が一時的に届かない状況となることが予想されます。非常食や飲料水、簡易トイレなど、災害が発生してすぐに必要となる物資は、各家庭で備えておきましょう。

また、地震が発生した場合、揺れにより家具が転倒し、下敷きになる事故が発生する恐れがあります。家具の転倒防止対策を図るなど、事故の未然防止に努めましょう。

市ホームページでは家庭内での備えについて紹介していますので、そちらもあわせてご覧ください。

災害はいつ起こるかわかりません。いざという時に行動に移せるかは、日頃の意識だけでなく、体験したことがあるかどうかが重要な要素となります。

地震などが発生した際を想定し、屋外の安全な場所への避難方法や、自宅からの避難経路等を確認しましょう。また、火災が発生した場合、被害が拡大する恐れがあることから、初期消火の方法を理解し、消火器の設置場所などもあらかじめ確認しておきましょう。

訓練の計画や実施内容については、東京消防庁ホームページを参考にしていただき、詳細は消防署へお問い合わせください。

(参考)防火防災訓練ポータルサイト(東京消防庁ホームページ)(外部リンク)

地震発生時にエレベーターに閉じ込められた場合には、エレベーター内のインターホン等を使用して管理会社などに連絡することが基本となりますが、複数の場所で同時に発生した場合、管理会社の人員が不足する等の理由により、長時間にわたり救出が出来ないケースも想定されます。

現在、管理会社に依頼して、マンション等居住者による閉じ込め救助訓練を行っている例もありますので、まずは、マンション等の管理組合内で話し合っていただき、エレベーターの保守・点検等を行う管理会社に相談してください。

閉じ込め等が発生し、エレベーター保守管理会社の対応に時間がかかる際は、消防署が救出作業を行う場合があります。

そのような事態に備え、エレベーター乗場戸開錠キーやエレベーター機械室の鍵といった救出作業を行う際に必要なものは、管理人室等の取り出しやすい場所に保管するなどの管理をお願いします。

新しく設置するエレベーターは、地震時管制運転装置、主要機器の耐震補強及び戸開走行保護装置等の「防災対策」が義務化されていますが、既設のエレベーターは義務化の対象外(既存不適格)となっています。

しかしながら、エレベーターにおける閉じ込めや事故を未然に防止するために有効な対策であることをご理解いただき、既存不適格の場合には、長期修繕計画等に組み込むなど計画的な改修をお願いします。

東京都は、マンション等の防災対策をまとめた「マンション防災」に関するホームページを作成し、普及啓発を図っています。ホームページには各種リーフレットをはじめ、各マンションがそれぞれの状況に応じて災害への備えを進められるよう、必要な情報を整理した「東京都マンション防災ガイドブック」も掲載されていますので、ぜひ活用してください。

(参考)「東京都マンション防災ガイドブック」(東京都ホームページ)(外部リンク)

また、東京都が紹介する内容を抜粋したリーフレットを市でも作成していますので、そちらもご活用ください。